東日本大震災が発生!

阪神・淡路大震災から16年が経った2011年3月11日、「戦後最大の災害」という形容はその日のうちに東日本大震災を示すものとなりました。私たちは再び、「戦後最大の災害」後の社会を生き始めています。

東日本大震災からの復興に向けた長い道のりを乗り越えていくために私たちに求められていることがあります。

それはまず、私たち一人ひとりがいま一度、地震国・日本に居住していることを強く認識することです。そのうえで改めて、個人で、家庭で、地域でできる防災対策を地道に継続していくことです。

この長い道のりを、私たちは必ずや踏破するでしょう。 そしていつの日にか、明日を担う子どもたちに、災害に強い国、災害にまけない社会をしっかりと引き継ぐことができるでしょう。そのための第一歩を、私たちはただちに踏み出さなければなりません。

◆東日本大震災による主な被害

| 人的被害 | 死者 ※震災関連の死者を含む。 |

1万9,765人 |

|---|---|---|

| 行方不明者 | 2,553人 |

|

| 負傷者 | 6,242人 |

|

| 建物被害 | 全壊 | 12万2,039戸 |

| 半壊 | 28万3,698戸 |

|

| 一部損壊 | 75万20戸 |

|

| 非住家被害 | 10万8,394戸 |

|

| 火災発生 | 330件 |

|

| 床上浸水 | 1,490戸 |

|

| 床下浸水 | 9,785戸 |

|

| 道路損壊 | 4,198か所 |

|

| 橋梁被害 | 116か所 |

|

| 山・がけ崩れ | 207か所 |

|

| 堤防決壊 | 45か所 |

|

| 鉄道被害 | 29か所 |

|

| 避難状況 | 55万7,015人 (「平成23年版 消防白書」) |

|

参考資料

「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)について」(緊急災害対策本部<内閣府>、令和5年3月9日現在)

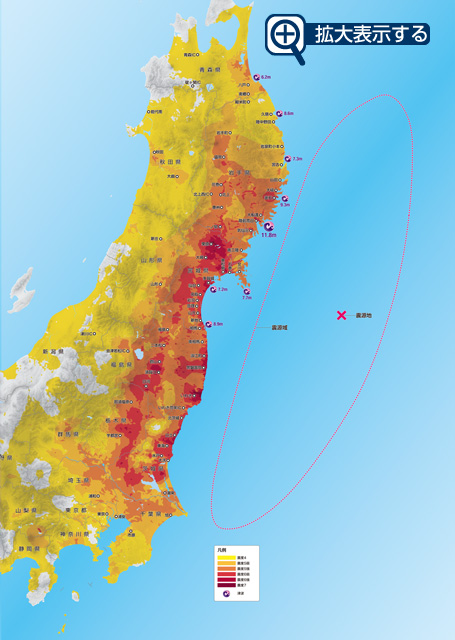

ここで示す推計震度分布図は、気象庁が2011年3月11日15時01分に提供したものです。地震時に観測される震度は、ごく近い場所でも地盤の違いなどにより1階級程度異なることがあります。また、震度を推計する際にも誤差が含まれ、推計された震度と実際の震度が1階級程度ずれることがあります。

国内観測史上最大のマグニチュード9.0を記録した!

気象庁によると、東日本大震災の震源は宮城県牡鹿(おしか)半島沖130km、震源の深さは24km、地震の規模を示すマグニチュード(M)は9.0だった。これは阪神・淡路大震災(M7.3)のおよそ1000倍に相当する。桁外れの巨大地震は、国内の観測史上最大であるとともに、アメリカ地質調査所によれば1900年以降世界でも4番目に大きいという。

この地震で、宮城県栗原市では震度7の激烈な揺れを観測した。国内で震度7が観測されるのは、阪神・淡路大震災、新潟県中越地震に次いで3例目。宮城、福島、茨城、岩手の4県を中心に、東北から関東の広い範囲で震度6弱以上の強い揺れに見舞われた。

東日本の太平洋沖では海溝型地震の想定震源域が多数存在することで知られる。文部科学省の地震調査委員会は、破壊断層は南北400km、東西200kmの広範囲に及んだと指摘した。従来、同委員会が個別に発生確率などを評価していた8つの想定震源域のうち、少なくとも4つの領域が連続して破壊されたとみられるという。

津波はすべてを破壊し、38mの高所に達した!

この地震のあと、ただちに津波が発生。気象庁は、オホーツク沿岸から四国にかけての太平洋岸に大津波警報を、その他の太平洋岸に津波警報を出した。また、日本海側も含めて全国のすべての沿岸に津波注意報を出した。

津波による被害は、岩手、宮城、福島の沿岸で特に甚大だった。巨大な水の壁と化した大津波が防潮堤を乗り越えて人家をのみ込んでいく衝撃的な映像がテレビで生中継された。多くの漁船や水産施設が破壊され、この地域の水産業は壊滅的な打撃を受けた。

津波の高さは、多くの沿岸部で8mを超えた。東京海洋大学などのグループの調査によると、宮古市姉吉地区では陸上を駆け上がった津波が標高38.9mにまで到達。これは従来の最大観測記録だった1896年明治三陸大津波時の大船渡市の38.2mを上回る。

浦安市の津波予測について

浦安市は、過去の地震や国・県等による津波予測からも最大津波高が護岸を越えることはなく、住宅地での浸水の可能性は極めて低いと考えられています。しかし、気象庁からの注意報・警報には十分注意し、「東京湾内湾」に津波注意報・警報・大津波警報が発表された場合には、河川及び海岸から離れ安全な場所に避難しましょう。