個別避難計画を作成しよう

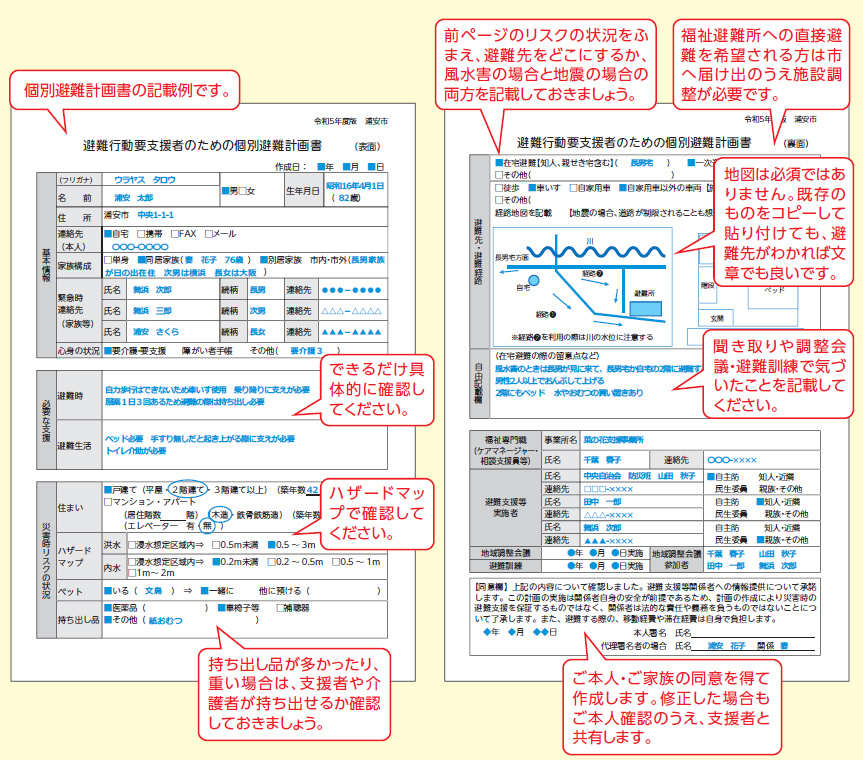

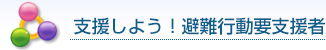

地震や風水害などの自然災害が発生したとき、地域の住民が協力し、要支援者の避難誘導や安否確認等の支援活動が円滑にできるようにするための計画を「個別避難計画」といいます。個別避難計画を作成する際は、要支援者本人も参加し、支援者、避難所、避難方法について確認しておきましょう。

個別避難計画作成の流れ

| 1 | 対象者へご案内 | 対象となる方には順番に個別避難計画の様式と手引きをお送りします。送付希望のご連絡をいただいた方にもお送りします。 |

|---|

| 2 | 訪問調査 | 担当のケアマネージャーや相談支援専門員(=福祉専門職)がお宅に訪問し、災害時に必要な支援の内容や、支援をしてくれる方の希望などの聞き取りを行います。作成にあたり同意をいただきます。 |

|---|

| 3 | 個別避難計画(案)の作成 | 福祉専門職が中心になって、聞き取り結果をもとに案を作成します。担当の福祉専門職がいない場合は、ご本人・ご家族が支援をしてくれる方と協力して記入します。 |

|---|

| 4 | 調整会議(避難訓練) | ご本人・ご家族と福祉専門職、避難の支援をしてくれる方(自治会、自主防災組織、近隣住民、親せき、知人など)が、災害時を想定し話し合いをします。可能な限り避難訓練も行ったほうが実効性のある内容に近づきます。 |

|---|

| 5 | 計画書の完成 | 話し合った結果や気づいたことを計画書に書き込み完成です。 |

|---|

| 6 | 計画書の提出 | 市に提出し、必要な情報を避難支援等関係者で共有します。その後も必要に応じて更新します。 |

|---|

避難の支援をしてくれる方(=避難支援者)

自治会・自主防災組織や近隣住民、親族、知人などにお願いします。

災害の時は避難支援者が被災し、支援を受けられないこともあります。避難支援者の方は、まずは自分自身と家族の安全の確保に努めてください。

災害の時は避難支援者が被災し、支援を受けられないこともあります。避難支援者の方は、まずは自分自身と家族の安全の確保に努めてください。

避難先の考え方は

自宅(知人、親せき宅)の安全が確保できる場合は「在宅避難」も選択肢の一つです。

- 準備しておきたい非常持出品は?を参考に在宅避難に必要な備蓄品を確認しましょう。

- 避難所等は浦安防災マップを参考にしてください。

支援が難しい場合があることも理解して災害に備えましょう

- 自分で避難できる人やその家族は、早めに避難することを一番に考えておくこと。

- 地域での取り組み内容や、個別避難計画の作成が「必ずしも災害時の支援を約束するものではない」こと。

- 消防や警察などの公的機関、自主防災組織などの支援を待つだけでなく、まずは自らの安全の確保に努めること。

- 避難支援者自身が被災したり、予期できない出来事によって、支援を受けられない場合があるので、避難支援者に頼りすぎないこと。

- 災害時、支援を受けられない状況での避難もあり得ること。