災害時の避難支援等の実施

要支援者は、情報の入手や理解が困難なおそれがあります。災害発生または災害発生のおそれがある場合、避難支援者本人とその家族の安全が確保されたうえで、要支援者の安否を確認し、必要な情報を伝達することが大切になります。また、要支援者の避難誘導については、要支援者それぞれの特性を理解したうえで支援しましょう。

安否の確認

災害発生後は、普段から要支援者と顔見知りの避難支援者が自主防災組織や消防団などと協力して、複数で安否確認を行いましょう。電話がつながらない場合もあるので、訪問して無事かどうか確認しましょう。

- 安否を確認し、避難所へ誘導しましょう。

- 避難が不要な場合でも、要支援者が孤立しないように声をかけましょう。

- 本人からの申し出があった場合、家族や緊急連絡先などへの連絡に協力しましょう。

情報伝達

- 市から避難情報(高齢者等避難、避難指示)が発令されたら、電話や訪問して伝えましょう。

- 高齢者等避難などの避難情報により、避難が必要と判断した場合は、個別避難計画に基づき、避難誘導を行いましょう。

簡潔でわかりやすい言葉を使いましょう。 |

目の不自由な人や高齢者に対しては、大きな声で、ゆっくり、はっきり話しましょう。 |

|---|---|

|

|

重要な情報は、一軒ずつ住宅を回るなどして確実に伝えていきましょう。 | 口頭で伝えるだけでなく、文書も配布しましょう。 |

|

|

耳の不自由な人などに対しては、大きくわかりやすい字を使うなど配慮しましょう。 | 数字に関する情報は、誤解などを生む危険性があるので、特に注意しましょう。 |

|

|

災害時の避難支援等の実施

肢体不自由のある人の場合

- 風水害で道路が冠水しているなど、車いすが使用できない場合は周囲の人と協力して、背負うなどして避難しましょう。

- 階段の上り下りでは、車いすを3人以上で協力して運ぶようにしましょう。ポイントは、階段を上がる場合も下りる場合も、要支援者が階段 の高いほうを見て移動できるようにすることです。

- 車いす操作の介助をするときは、不安を感じさせないように、急な発進・停止や方向転換はせず、下り坂では車いすを後ろ向きにして下りましょう。

- 移動用具がない場合、幅広いひもや毛布で作った応急担架を用いて移動しましょう。

知的・精神障がいのある人の場合

- 「ここにいるとけがをするよ。避難所へこう」「私の横を歩いてついて来て」などく、ゆっくりと具体的に伝えましょう。

- 触られるのが苦手な人もいます。ポイントは、無理に引っ張らず、ゆっくり手を引くか、肩に手をかけゆっくりと誘導することです。

その他の障がい(高次脳機能障がい・発達障がいなど)のある人の場合

- 地図や道順がわかっていても、道路や建内で迷うことがありす。可能な限り、目地まで誘導しましょう。

- 慣れない場所や混雑している場所では人や物にぶつかることがあります。誘導の際に配慮しましょう。

避難支援

災害発生のおそれがあるときは、早めの避難が大原則です。とくに、障がいがある人や医療的ケアの必要な人(人工呼吸器や在宅酸素、吸引器を使用されている人など)で避難に支援を必要とする要支援者は、家族や自治体のほか、介護・福祉や医療関係者の支援を得ながら、たとえ避難が空振りに終わったとしても、早めに避難できる仕組みを整えておきましょう。

たとえば、個別避難計画に基づき、あらかじめ定めておいた手段(移動用具、自家用車、福祉車両など)により、避難所などへの避難を支援します。また、要支援者の状況によっては、福祉避難所(高齢者施設、社会福祉施設、医療機関など)へ誘導・搬送しましょう。

避難支援の基本

- 災害時や緊急時は、周囲の状況などを伝えながら、要支援者と一緒に移動しましょう。

寝たきりの高齢者の場合

- 家族や隣近所の人たちが介護・福祉・医療関係者などの協力を得ながら、担架や毛布などを使って避難しましょう。

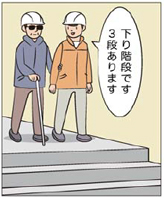

目の不自由な人の場合

- 誘導する人のひじの少し上をつかんでもらいます。その際、誘導する人は、白杖の邪魔にならないように気をつけましょう。

- 避難支援者が白杖を持って誘導することは、目の不自由な人が歩きにくくなるので避けましょう。

- 誘導する人は目の不自由な人より半歩前を歩き、絶えず進行方向の状況を知らせましょう。

- 階段などの段差がある場合は、階段の直前でいったん止まり、段差があることと、上りか下りかを伝えます。ポイントは、誘導する人が一段先を歩くようにしま す。上りきったり、おりきったりしたときも、そのことを伝えましょう。

- 危険な場所がある場合は、その状況を具体的に伝え、一番安全な方法で誘導しましょう。

- 一時的に離れる場合は、今いる場所が「どこなのか」「何があるか」など周囲の状況を伝えて、つかまるものがあったり、座ることができる安全な場所まで誘導しましょう。

- 盲導犬と一緒の場合は、盲導犬に触れたり、引っ張ったりしないようにします。盲導犬の反対側を歩いて、方向などを説明しながら誘導しましょう。